「(理学の響宴) しゅんぽじおん」とは

プラトン(Platon)著の『饗宴』で書かれた,科学者が集まり,議論をしかけ,話を膨らませ,『知への愛,フィロソフィア』を説く饗宴。堅苦しくない場でざっくばらんに話し合うことで、新たなアイデアを生み出そうという試みです。第1回は「時間とは?」をテーマに,上田昌宏(生物),橋本幸士(物理)が 登壇。ポスターは「こちら」

執筆:大阪大学 教授 橋本幸士

大阪大学素粒子論研究室

(大学院理学研究科 物理学専攻)

掲載元:パリティ

Vol.32 No.09 2017-09

2017年6 月2日午後5時,大阪大学理学部。教育研究交流棟の3階に,議論好きの科学者がぞろぞろと集まってきた。

これは,その実録である。

生物学者が説く「時間とは」

「こないだ,ファインマン(Richard Feynman)の言葉がツイッターで流れてきたんですよ。引用してみますね」

そういって立ち上がった上田昌宏さんは,大阪大学で「1 分子生物学研究室」を主宰する生物学者である。

「ファインマンはこう言ってます。

『まず時間というものが何を意味するか考えてみよう。時間とは何であるか。時間のうまい定義があれば結構である。ウェブスター辞典をひいてみると「時間」は「間隔」であると定義してあるが,「間隔」の方をみると「時間」であると定義してある。これではあまり役に立ちそうにない』」

会場はさっそく,笑いに包まれた。

「じつは生物学では,『間隔』ぐらいでええ,というふうに,言い得てるとこもあるんです。生物学では時間そのものを問うのではなく,時間を認識するしくみ,その起源を問うんです。つまり,さまざまな周期現象,時間反転非対称な現象の生物学的意義,生存戦略,ですね。

ただ,ファインマンはこうも言うてます。『これら生物学の基本的な問題の多くは,じつに簡単に答えられます。それぞれのものをみればいいだけですから!』

…おっしゃるとおり! 生物学では広く現象をみていくというのが大事なんです。生物における周期現象をみていきましょう」

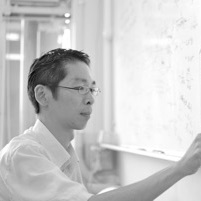

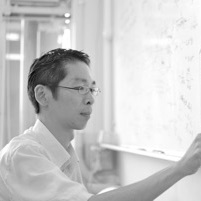

上田さんは〈図1〉をみせてくれた。

〈図1〉 生物における周期現象の例

「横軸は時間,縦軸は空間のスケールです。脳のなかのa 波,こういうのは10 Hzのオーダーです。バクテリアの分裂は振動を利用していたりする。シアノバクテリアの遺伝子発現は,24時間周期になってるんですよ」

会場から質問が相次ぐ。

「やっぱり光を感じて周期を出してるんですか?」

「いや,真っ暗ななかにおいても,この周期を出すんですよ。『時間とは』っていう問いに対する生物学の答えは,こんなふうに周期現象とか成長とかが生物学のなかには本当にたくさんあって,それが時間なんですね」

「そもそもこの図はログスケールになってるんですけど,なんでですか」

「いや,皆さん物理の人もいるから,そう書いたんです(笑)」

そのとき,会場の紀本さん(後述)がコメントした。

「化学反応の拡散方程式が,指数関数の解を出すからでっしゃろな」

会場から,なるほど,の声が漏れる。

すかさずほかの質問が来る。

「シアノバクテリアができた頃は,地球の自転周期は24時間やなかったでしょ,どうなってるんでしょうか」

「じつは構造を少し変えると,周期をずらすことができるんです。そしたら,進化の過程で選ばれていったんだろう,と」

「昔は1日は何時間やったんですか」

この質問に,会場にいた太陽系物理が専門の方が即座に答えた。

「シアノバクテリアが発生した頃って,三十数億年前なので,1日は10時間くらいだった頃もある」

会場から「ほぉ~ 」という声。

「化学反応の速さって,ものすごい速いですね。それがどうやって,こんなに遅くなるんですか?」

「いや~,それは生物学でもわかってないんですね。測定すると,遅いわけです」

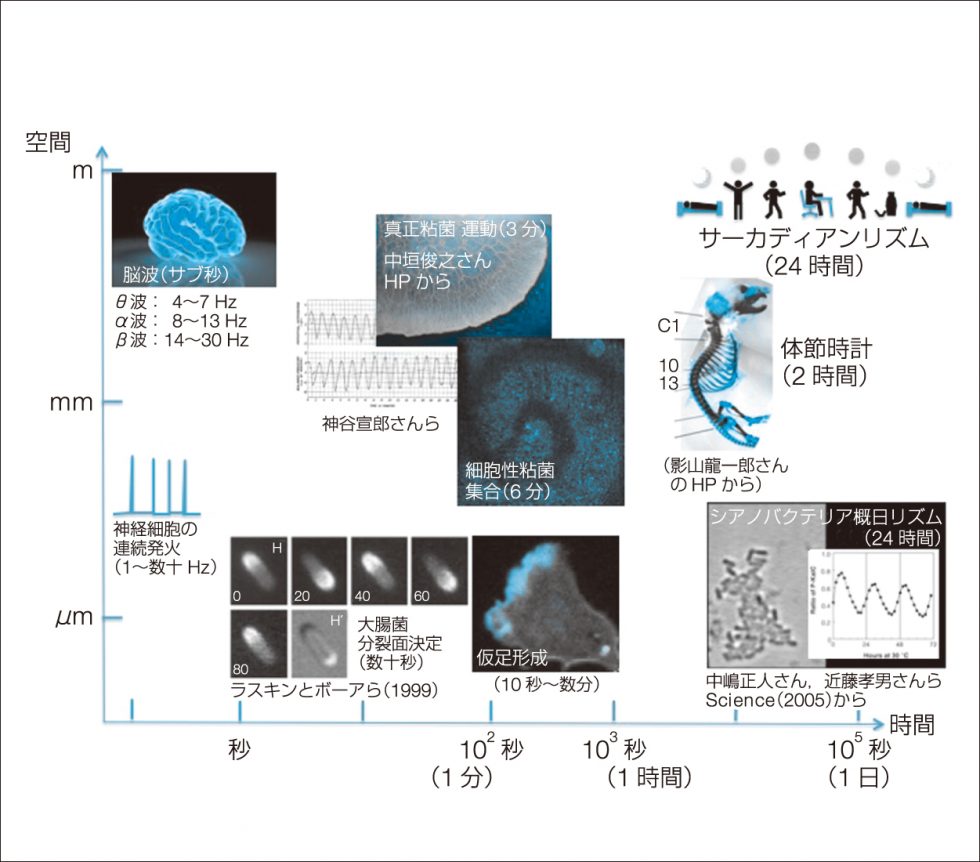

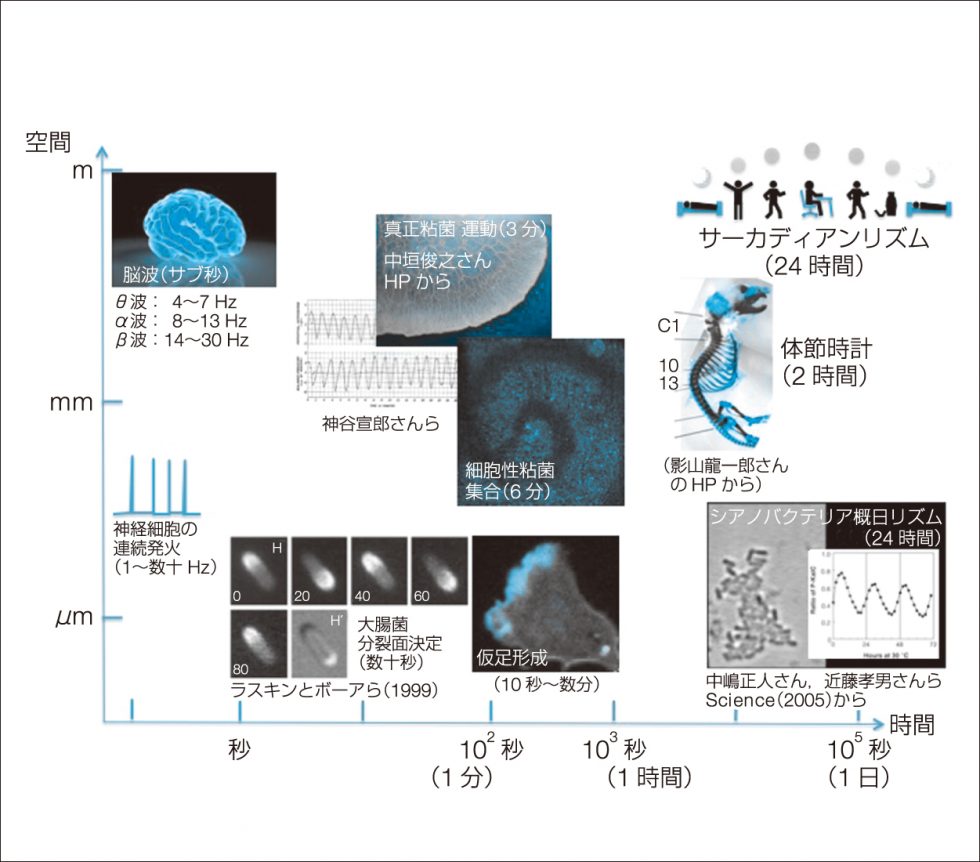

会場ががやがやし始めたので,上田さんは方程式を見せた〈図2〉。

〈図2〉 チューリングの方程式による振動現象

「周期的な変動,空間構造を説明する理論として,チューリング(Alan M.Turing)の反応拡散方程式というのがあるんです。生きものの表面の模様は,こんなふうにできているものがある。近藤滋さんの研究の,タテジマキンチャクダイとか。これは,2つの拡散方程式の組み合わせでできた,非常に簡単なシステムなんですね。正のフィードバックと,遅れた負のフィードバックが組み合わさると,さまざまな周期運動を生み出すんです」

上田さんは続ける。

「生きものの特徴は,環境に対してマッチしていく,ということだと思うんです。だから,時計みたいなものがあったほうが環境にマッチしやすいから,時計ができた」

「1 日,っていう単位以外に,時計が必要なんってあります?」

「そりゃ,敵が襲ってきたとか,天候が変わるとか,いろんな環境変化に応じて反応せなあかんわけですからね,そういう時計,しくみが必要になる。細胞ちゅうのは,環境変動を内在化する分子反応システムなんですよ」

一呼吸おいた上田さんは,まとめ始めた。

「この考え方を突き詰めると,生物機械論になる。ある人は,こう言うたんです。『デカルト以来の素朴な機械論が分子生物学の発展によって復活し,強化された』。これ言うたんは,湯川秀樹です。

湯川は,こうも言うてます。『生物は積み木細工。加算的。部品主義。生物はどこで積み木細工を超えるか?』

それと,南部陽一郎さんは,京大の基礎物理学研究所での研究会で,大沢文夫さんへの質問として,こう言うてます。『いまの生物学は,ハードの学問。生物のソフトはどうなってるか?』」

「ソフトって,DNA ?」

「それはハードです。生物は情報処理マシーンやけど,情報処理の計算原理は何か,っていう話やと思うんです」

「それは化学の話やないですか。間違わないような化学反応を選んでそれを積み重ねてるんです」

「いや,いいかげんなところもあるし,でも全体としては調和してるんですよ。その計算原理がわかってない。いまの生物学は,“アンティキティラ島の機械(天体運行を計算するためにつくられた古代ギリシャの歯車式機械)”的な現象論(経験則)の蓄積なんです。けど,それはビッグデータであって,原理ではない。

物理学の歴史をひも解くと,ティコ・ブラーエ(Tycho Brahe)の非常に精密な天体観測があって,つぎにケプラー(Johannes Kepler)が楕円の運動を発見し,最後にニュートン(Isaac Newton)が逆2乗則を発見する,という。それが大転換点やったわけです。

生物はいま,精密な観測ができるようになってきた。これから原理が発見されるには100年かかるかもしれへん。まあ,それまで楽しくやりましょうや,ゆうことです」

(一同爆笑)

『しゅんぽじおん』への経緯

少し,時間をさかのぼってみよう。

大阪大学理学部に新しい教育研究交流棟が完成した,2017年3月のある日のことだった。

基礎理学プロジェクト研究センターの新棟にはミーティングスペースとよばれる

新しい多目的オープンスペースが設けられたのだが,

そこを利用してどのように研究者たちを交流させればいいんだろう。

基礎理学のタネを,タコツボ化した専門研究からどうやってまいていけばいいんだろう。

そんな話を,私はセンター長の豊田岐聡さんとざっくばらんに話し合っていた。

そこに現れたのが,紀本電子工業の社長,紀本岳志さんである。

「私がスポンサーになります,サロンみたいなん,やりましょうや。

名前は『しゅんぽじおん』で行きましょう。

『シンポジウム』の語源やけど,『一緒に飲みながら議論する』ちゅう意味やし,ぴったりやわ。プラトン(Platon)著の『饗宴』(岩波文庫)読んだら書いてあるけど,最後はソクラテス(Sokrates)が立ち上がって,『知への愛,フィロソフィア』を説くんや。

この基礎理学センターで,理学の饗宴やで!」

かくして,企画『しゅんぽじおん』がスタートしたのである。

ワインとチーズを片手に,まったくバックグラウンドの違う2 人の科学者が,

毎回1つ決められたテーマについて語る。

それに,集まった科学者が議論をしかけ,話をどんどん膨らませていく。

そんな科学の源泉を,大阪大学で分野を超えてつくり出してやろう。

話はまとまった。あとは,テーマ,そして話し手,である。

企画を名乗り出た自分が,栄えある第1回『しゅんぽじおん』を成功させねばならない。

つまり,1人の話し手は,私だ。

対決したい相手,そして話し合いたいテーマは?

その答えは,すでに頭のなかにあった。

生物学者,上田昌宏さんと「時間」について話し合いたい。

それや!

素粒子論屋の「時間」

上田さんの話は,10分間の予定が35分になっていた。

これぞ饗宴である。

しかし饗宴は1時間で終了する。

橋本はこのすばらしい雰囲気を壊すことなく,饗宴を続けられるのだろうか。

立ち上がった橋本は,次のように始めた。

「では,素粒子論屋からみた『時間とは?』について,みていきましょう!

まず,どんな素粒子論屋に聞いてもそう答えると思うんですが,

アインシュタイン(Albert Einstein)によりますと」

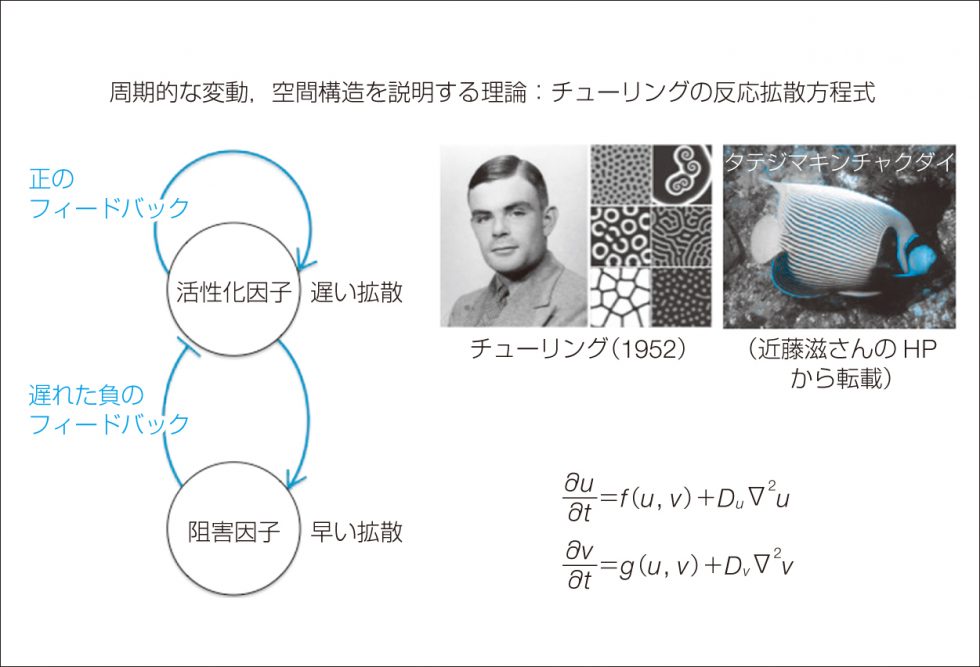

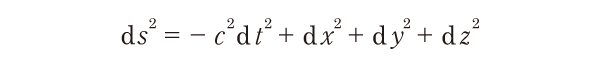

「時間とは,時空座標の1 つである,ちゅうことです。1905 年の,特殊相対性理論。ここで,dtは微小な時間間隔,そしてdx とかは微小な空間間隔です。ds を固有長とよんで,これを不変にする変換がローレンツ変換で,cが定数である光速。

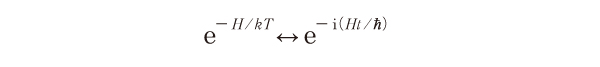

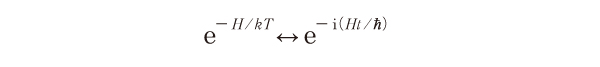

ほんで,もう1個言いましょう。松原武生さんってご存知ですか。大阪大学の卒業生ですよ。彼は,こういう話をつくりました。時間とは,温度である」

「これ,右側は量子力学の時間発展の演算子です。Hはハミルトニアン,ħはプランク定数,t は時間。ほんで,左側は,温度T においてエネルギーHの状態が現れる重みです。統計力学で勉強しましたね。松原さんは,時間を虚数にしたら,温度になる,っちゅうことを開発した人なんですよ」

「そういやアインシュタインは熱力学から,時間を虚数に考えたんちゃいますか」

「紀本さん,ええことおっしゃいますね。前の相対性理論の式をみてみると,時間を虚数にしたら,2乗されてますから,前のマイナスがプラスになる。空間とおんなじになるんですね。これを『ユークリッド化』ちゅうんです」

会場でうなずいている人がいるのは,素粒子論系の人たちが来ているからである。

「われわれ素粒子論屋は,毎日のように,時間を空間に変えてます。ほんまに。だから,H棟の7 階に来てもろたら,いつでも時間を空間にしてあげます」

(一同笑い)

「たとえば,宇宙がどうやって始まったか。時間の始まりは空間やった,という説があるんです。ホーキング(Stephen Hawking)とかが唱えてるんですけれども。こういうのをインスタントンってよんでます。とかね,いつでも僕らは時間を空間にしてるんです。けれども,じつは,空間を時間にしてる素粒子論屋はほとんどおらへんのです」

会場の素粒子論屋から「異議あり!」の大きな声が響いた。彼は次のように続けた。

「空間の3次元を全部虚数にして時間みたいにしたら,結局全部空間と同じやから,僕らもいつもやってるようなもんですよね」

橋本は,まさか身内から矢を射られるとはとうろたえたが,

「いやいや,3つの空間座標のうち1つだけ時間に変更する,ちゅうことはやらんでしょう」

そうやなぁ,という雰囲気が流れた。

「時間軸が2 つあると,じつはまずいことが起こるんです。タイムマシンができるわけですな」

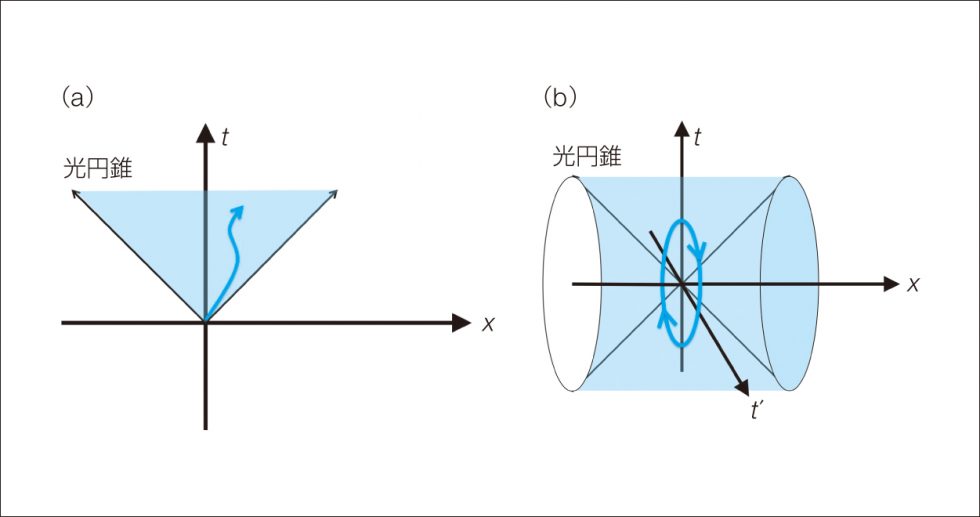

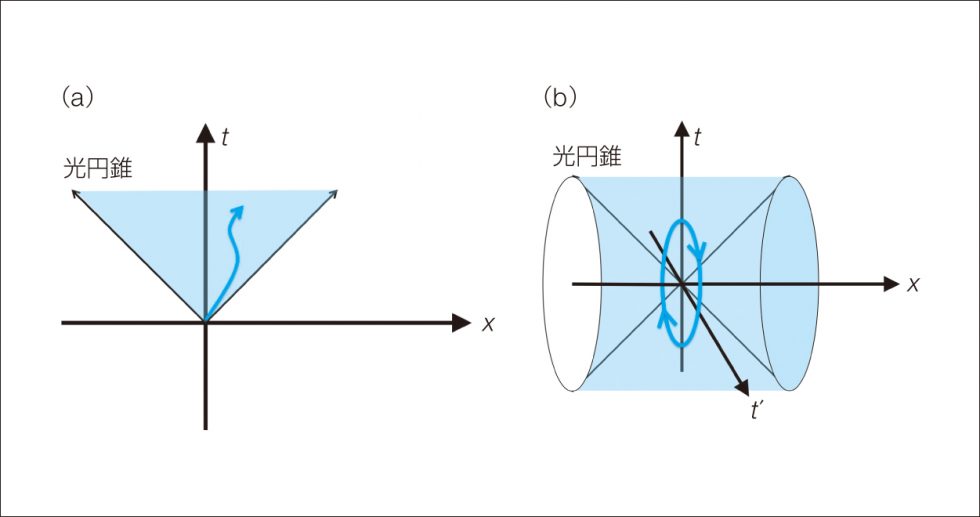

橋本は〈図3〉を示した。

〈図3〉 時間が1次元の場合と2次元の場合

(a)通常の光円錐。そのなかを運動できる。(b)時間が2つある場合,運動して過去に行くことができる。

「まず,通常の,1つの時間やと,光速を超えない範囲ちゅうのを光円錐といって,この色をつけた部分がそれです。ほんで,もう1つの時間軸t′を加えてみましょう。ほいだら,tとt′は,空間と同じように回転できますから,色をつけた部分を回転させますね。そのなかを運動するとしましょう。ほら,もとの時間に戻ってくるような線が描ける。これは,タイムマシンですなぁ。こういうカーブを, closed timelike curveちゅうんです。これがあると,悪い時空や,と考えるんです」

「t′の方向が,小さくなって丸まってたら,気がつかへんから,ええんちゃいますか」

「それでも,ものすごく小さく回れば戻ってこれますよねえ。けど,1つの解決策があるかもしれません。みんなで考えましょう。もし,tにもt′にも,ある向きしか行かれへん,っていうことを手で置いたら,いまのカーブは許されへんようになりますから」

「時間の向きって,どういうこと?」

「ゴミの散らかる向きです」

(一同爆笑)

「逆方向に進むのは反粒子ちゃいますかね」

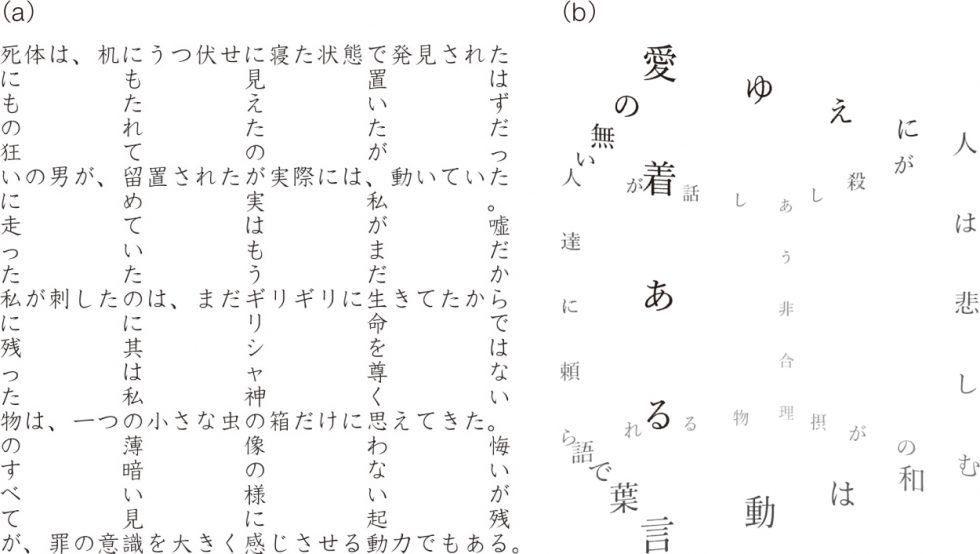

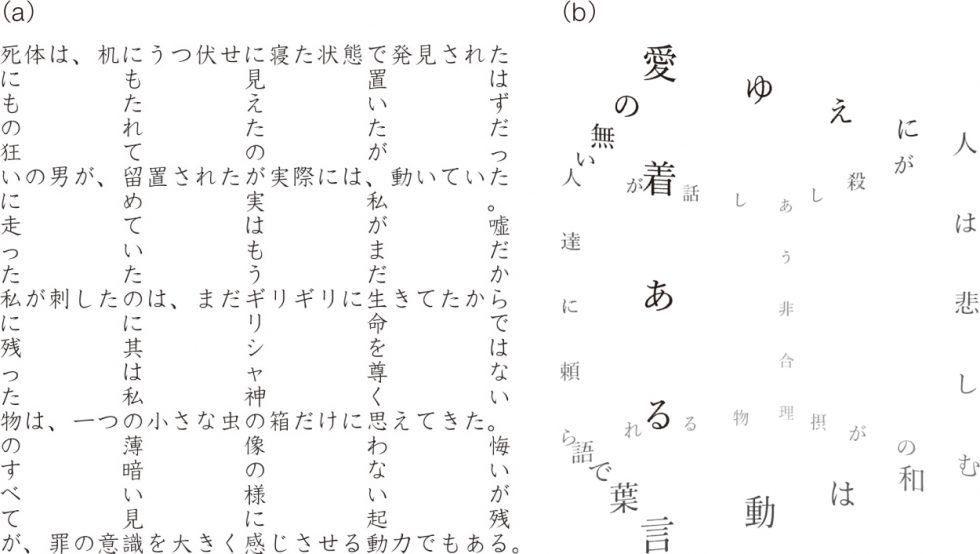

「おお,今日僕は“HANRIUSHI”って書いたTシャツ着てきたんですよ,気づいてました?(笑) 人間の体が全部反粒子でできてたら,時間を逆行する気もちがわかるんですかねぇ。まあともかく,僕はこういうので悩んでた時期がありまして,それで,そもそも,時間が2次元あると,どんな難しいことが起こるのか,感覚的に確かめたくなりました。そこで考案したのが,この「時間2次元小説」です〈図4〉。横方向がt,下方向がt′になってます。がんばれば,矛盾なく読めますよね」

〈図5〉 時間高次元小説

(a)時間2次元小説。(b)時間3次元小説。(プログラム:堂園翔矢氏)

「2 次元にするだけで,とんでもなくめんどくさいですね」

「それがわかっただけでも幸いですよ,われわれ。まぁ,僕の話にオチはないんですけれども,そもそも研究室でも,時間はなんで1次元なんや,とか,そんな話せえへんのですね。

そやから,『しゅんぽじおん』みたいな場所ができて,ざっくばらんに原始的な議論できるのは,ほんま嬉しいです」

議論はその後,数時間続いた。

第2回,はたしてどうなるのであろうか。